昨年の社会保険の適用拡大、そして2025〜2026年にかけての法改正により、「年収の壁」を巡る環境は大きく変わろうとしています。

これまで「扶養の範囲で…」と働き方を調整してきた方にとって、

「これからも今の働き方でいいの?」「損してしまうかも…」と、不安に感じる場面も増えてきたのではないでしょうか。

この記事では、103万円・106万円・130万円など、いわゆる「年収の壁」の仕組みと最新情報をわかりやすく整理しながら「壁を越えても“しっかり手取りを確保する”ためのヒント」をご紹介していきます。

これからの働き方を考えるきっかけとして、ぜひ最後までチェックしてみてください!

結論:各年収の壁を理解し、自分の希望やライフスタイルに合ったものを選ぶ。賢く働き、手取り収入を最大化しよう!

「年収の壁」を超えるべきか、どの壁を意識して働くべきかは、個々の状況や目指すライフスタイルによって異なります。

各年収の壁を理解することで、手取りが大幅に減少するリスクを回避しつつ効率的な収入アップを目指せます。

本記事では、以下のような戦略をご紹介しています。

・収入と税金のバランスを取る

・扶養控除や配偶者特別控除を活用する

・収入調整の他、働き方も見直す

自分のライフスタイルや目標に合った収入プランを選び、しっかりと計画を立てる参考にしてください!

そもそも「年収の壁」とは?

まず「年収の壁」について簡単にご説明します。

年収の壁とは、主に「税金がかかる基準」と「社会保険に加入する基準」の2つに関わる仕組みのことを指します。

特定の年収を超えると、税金や社会保険料の負担が増え、その結果、手取り収入が減ってしまう場合があります。このため、どのラインを意識して働くかによって、手取り収入をより効果的に調整することができるのです。

ご自身がどの壁を意識して働くかで、手取り収入を最大化することができるでしょう。

【例】

- 「税金も社会保険も払いたくない」→100万円の壁を意識して、超えないように働く

- 「税金は支払う、社会保険は夫の扶養で」→130万円の壁を意識して、超えないように働く

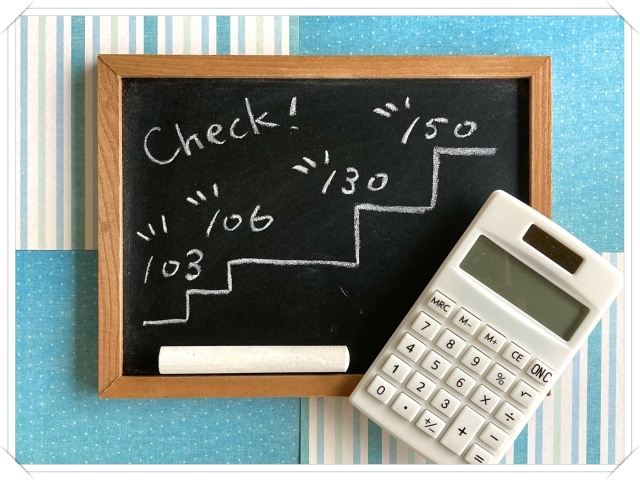

代表的な年収の壁

年収の壁にはいくつか代表的なものがあります。

以下にご説明する「100万円・103万円の壁」は税金の壁(①②)、「106万円・130万円の壁」は社会保険加入の壁です(③④)。

また、「控除の減少」は=所得の増加となりますので、「150万円の壁・201万円の壁」を超えることで税金も社会保険料も負担が増えていきます。(⑤⑥)

詳しく見ていきましょう。

①100万円の壁:住民税の発生

年収が100万円を超えると住民税が発生します。住民税が非課税となる収入の金額は自治体によって異なりますが、一般的には年収が100万円を超えると課税対象となります。

【計算式】

給与所得控除55万円+住民税が非課税になる最低所得45万円*=年収100万円

②103万円の壁:所得税の発生

年収が103万円を超えると所得税が発生します。給与所得控除や基礎控除を考慮すると、103万円までは所得税がかかりませんが、それを超えると税金が発生します。

【計算式】

給与所得控除55万円+基礎控除48万円=年収103万円

③106万円の壁:社会保険料の発生〈2026年撤廃の可能性あり!〉

年収が106万円を超えると、社会保険料(厚生年金保険・健康保険)加入義務が発生します。

現在は、従業員数51人以上の企業・週の所定労働時間が20時間以上・雇用期間が2か月を超える見込みがあるなどの条件がありますが、この「106万円の壁」は撤廃に向け進行中で、2026年10月から完全撤廃される予定です。(「週20時間以上の労働時間」は今後も維持される見込み)

参照記事:労務SEARCH

④130万円の壁:扶養から外れて社会保険の加入が必要

年収が130万円を超えると配偶者の扶養から外れ、自分で社会保険(国民年金・国民健康保険)に加入する必要があります。

106万円の壁と異なり、企業規模(従業員数)に関係なく全ての方に適用されます。

④150万円の壁:配偶者特別控除の減少開始

年収が150万円を超えると、配偶者特別控除が減少します。これにより、税金の負担が増えるため、手取りが減少します。

⑤201万円の壁:配偶者特別控除の完全消失

年収が201万円を超えると、配偶者特別控除が完全に消失します。これにより、税金の負担が大幅に増加します。

2025〜2026年の制度改正まとめ

ここ最近、「年収の壁」を取り巻く環境は大きく変わりつつあります。

- 2025年から:配偶者の年収に応じて配偶者控除の適用ラインが段階的に変わるようになります。 → これまで一律103万円だったのが、配偶者の年収が低いほど非課税枠が広がる仕組みに。

- 2026年10月から(予定):「106万円の壁」が撤廃される見込み。 → 勤務先の規模や収入に関係なく、一定の条件を満たすと社会保険に加入が必要になります。

これらの改正は、「調整しながら働く」スタイルを見直すきっかけになるかもしれません。

「私に関係あるのはどれ?」壁タイプ診断

年収の壁は、人によって影響を受ける内容が異なります。

例えば——

・所得税を払いたくない場合は、「103万円の壁」

・社会保険に入りたくない場合は、「130万円の壁」や「106万円の壁」

・配偶者の扶養内でいたいなら、「150万円の壁」など

さらに、扶養してくれている配偶者の年収によっても影響が変わってくるので、

「私の場合はどれに気をつければいいの?」と感じている方も多いはず。

自分の年収や働き方のスタイル、家庭の状況などをもとに、どの壁が自分にとって重要なのかを見きわめることが、これからの一歩につながります。

まずは、それぞれの選択肢のメリットとデメリットを理解し、自分に合った方法を見つけることが大切です。

「年収の壁」別おすすめ働き方

●103万円の壁:配偶者控除を受けたい人向け

・家計に大きく影響しないなら、扶養内で働くのもOK。

・将来のライフプランによっては、壁を超えて働く選択もアリ。

●106万円の壁:パート・アルバイトで働く人は特に注意

・週20時間以内、勤務先規模、雇用期間など、条件を満たさないように調整すれば扶養内継続も可。

・一方で、あえて加入し「厚生年金+社会保険」の恩恵を得る働き方も◎。

●130万円の壁:社会保険の扶養の境目

・自営業の配偶者がいる人はこの壁が基準に。

・超えるなら「しっかり稼ぐ覚悟」を持って計画的に!

●150万円/201万円の壁:手取りをしっかり確保したい人へ

・児童手当などの所得制限に影響あり。

・副業やWワークの組み合わせで、賢く収入UPも視野に。

まとめ

今回は「年収の壁」について、それぞれの仕組みや最新情報を分かりやすくお伝えするとともに、壁を越えてもしっかり手取りを確保するための働き方についてもご紹介しました。

年収の壁に関する制度は、毎年のように見直されており、働き方を考える上でますます重要になっています。

ポイントは「ただ壁を避ける」だけでなく、「壁を知った上で、自分に合った働き方を選ぶ」こと。税金や社会保険料の負担を上手に減らしながら、家計に少しでも多くの収入をプラスしていきましょう。

毎日の生活がもっと豊かで楽しいものになりますように、お役に立てたら嬉しいです。

*別ブログでは、高額になりがちな「歯列矯正」についての情報をFP(ファイナンシャルプランナー)の視点から発信しています。こちらもぜひご覧ください!!

コメント